行业前沿

深入理解碳信用和碳抵消

文章来源:发布时间:2024-11-14 11:07:47浏览量:2826

原创 想要一颗樱桃 樱桃和苹果 2024年11月08日 00:18 上海

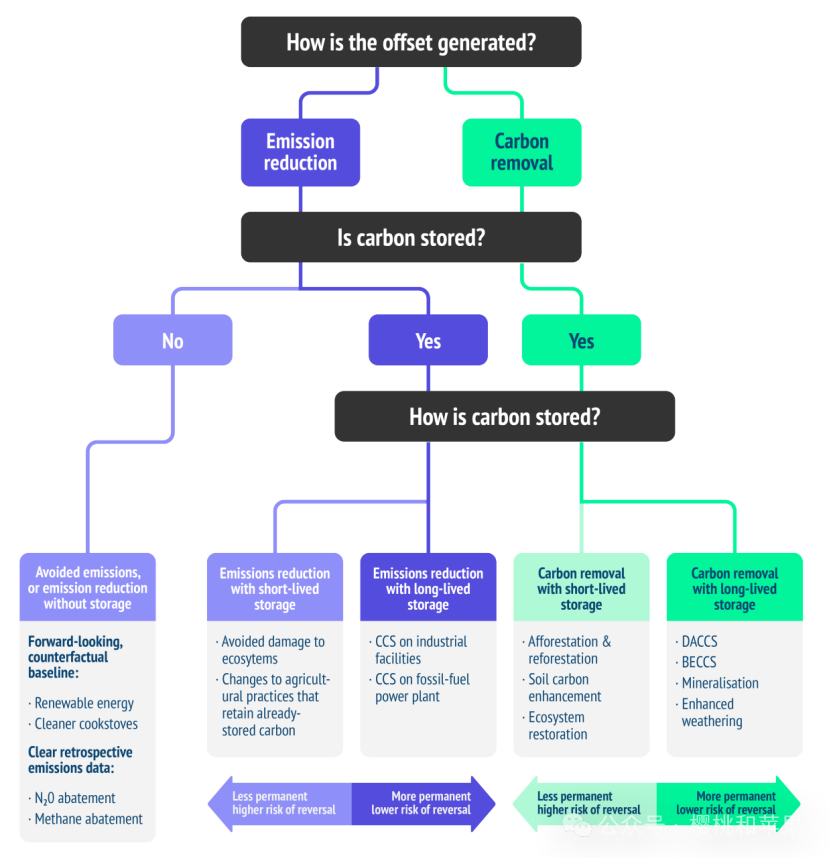

近段时间看的一些资料中,发现一个有意思的问题,碳资产相关的名词竟然有一堆,除了碳资产和碳信用外,还有减排量、碳汇量、碳移除、碳清除、避免排放、碳封存、碳抵消等。每个词单独存在倒不觉奇怪,也能理解,但放在一起似乎觉得之间的概念界限就有些模糊了。如果突然问一句,碳信用和碳资产是什么关系,可能都会楞一愣,所以整理了一番。今天的文章两个要点,一是几个相关概念的辨析,二是关于高质量碳信用的探讨。本篇文章参考了carbonbrief的许多内容,推荐大家阅读,能够对碳信用和碳抵消有一个比较深入的了解。文章链接:In-depth Q&A: Can ‘carbon offsets’ help to tackle climate change? (carbonbrief.org)首先,资产是一个比较宽泛的概念,但是基本特征是具备经济价值、可量化、以及可交换性等。而碳资产,自然是与碳相关,但侧重点是资产属性。一般意义上的碳资产指的是狭义碳资产,主要指在强制碳排放权交易机制下产生的碳排放配额,还可以延申到各类自愿减排机制下产生的碳信用。而广义上的碳资产概念比较宽泛,不仅包括狭义碳资产,还包括了能够其他所有能够帮助企业实现节能减排目标的资源和措施。比如控排企业通过某种技术降低其排放,使得其配额产生盈余,那这种措施和技术其实也能够称之为其碳资产,就不详细展开说了。碳信用(Carbon Credit)是一种通过减少温室气体排放量而获得的可交易单位,在自愿减排机制下产生,其可以表示为基线情形和项目情形下碳排放量的差值。其产生过程包括项目设计、实施、监测、报告以及第三方验证等步骤,如下图,也可参考CCER开发流程,其本身就是一个标准且严格的碳信用开发机制。图源:ClimeCo Impact Report 2022自愿减排机制分为国际机制(CDM和未来可能实施的SDM)、国家和地方机制(如国内的CCER和日本的JCM等)、所有的碳信用都必须在这样的机制产生,至于为什么在碳信用中也有歧视链条,存在所谓的高质量碳信用和垃圾碳信用,那就另当别论了。对于上面提到的几个词,分别存在不同的语境和情况中,从供需体系上来对其进行辨析。首先,从供给端来说,碳资产只有碳配额和碳信用两种,这里讲的是狭义上的碳资产。碳配额存在在不同的强制市场中,例如国内碳市场的碳配额CEA(Carbon Emission Allowance),以及地方市场的xxEA、欧盟的EUA(European Union Allowance)等,仅有被纳入管控的企业可以获得,通常是免费和拍卖获取,国内主要还是以免费分配为主。碳信用的产生主要涉及两种方式:一是通过提高能源使用效率、减少污染或减少开发等方式直接减少碳排放;二是通过投资能够吸收或减少温室气体的项目,如植树造林、生物炭生产等。从用途上来看,无论是碳信用还是碳配额的最终都是被用于抵消或者注销掉,也就是碳抵消(carbon offsetting)或者碳补偿,二者其实表达的是一个意思。简单地说,碳补偿或碳抵消就是一个向大气排放温室气体的实体付钱给另一个减少污染的实体。同时碳抵消又是一个极具争议性的话题,和前面所说的高质量/垃圾碳信用关系离不开。还存在的减排量、碳汇量、碳移除、碳清除、避免排放类、减排类等等,这些是项目层面的用语。当然,减排项目只存在自愿市场中,强制市场中不会存在减排项目,任何因为企业自行减排产生的收益都体现在其配额中了。自愿减排项目项目类型可以分为碳移除(carbon removal)和碳避免(carbon avoidance)两类。碳移除类项目专注于从大气中直接移除二氧化碳,包括基于自然清除和基于技术的封存。基于自然的移除要是利用自然界的吸收碳能力,包括造林、再造林、红树林、土壤等;基于技术的封存则是通过技术手段将大气中的二氧化碳进行封存,例如通过生物能源结合碳捕获和储存(BECCS)或直接空气捕获与碳捕获和储存(DACCS)等技术来实现。碳避免类项目允许继续排放,其碳信用的产生源于所设定的基线情形和项目情形下碳排放的差值,同样也包括避免自然的损失和基于技术的避免两类。避免自然的损失主要是避免毁林和森林退化类项目(REDD+)。基于技术的避免包括可再生能源项目、能效提升、甲烷利用等,这些项目通过替代传统高碳排放方式或减少能源消耗来实现减排。常说的碳汇量和减排量分别是自愿碳市场下的两种碳信用。一般意义上碳汇(carbon sink)通常是自然类碳清除,例如林业碳汇、草原碳汇、海洋碳汇等等。但根据IPCC的定义,其实碳汇指的是任何清除大气中产生的温室气体的过程、活动或机制,也就包括自然类和技术类。减排量则是一个相对的概念,也更宽泛,指通过技术变革、替代方式或其他措施减少的温室气体排放的量,在自愿碳市场中则是指的避免类项目。但减排量也常用在碳市场以外,表示某个措施后的前后碳排放差值,只是量化后的减排量不具备交易的功能。这里有一张图,通过存储方式和时间长短对两种项目产生的碳信用的逆转风险进行判断。可以看出,工程类减排相对于自然类减排逆转风险更低,减排效果更持久。

基于碳是否被储存,以及碳储存的性质对碳抵消项目的分类

首先,碳抵消是如何产生的?最直接简洁的解释就是世界做的不够多,光凭强制市场无法完全管控温室气体,所以碳抵消应运而生。碳抵消被认为是一种基于市场的碳减排方式,也就是花钱解决事情,它可以让排放者继续排放,本质上并没有做出相应的行为,即存在所谓的“洗绿”。而导致“洗绿”出现的原因主要有三点,包括提到的花钱办事、重复计算以及另外一点使用了大量的垃圾碳信用。重复计算出现在企业和国家之间,例如同一个项目被不同的碳信用发行商同时发行和售卖,一个国家的碳减排项目产生的碳信用被其他国家的企业购买后,仍然用于实现本国的国家自主减排贡献要求(NDC)。而前面提到,碳信用的产生基本上都是通过相同或类似的体系审核后才能够产生。所以就会存在一些疑问,为什么在同一标准要求下,碳信用中也存在歧视链条,有所谓的高质量碳信用和垃圾碳信用?首先一点,碳信用的产生虽然都是经过类似的体系审核,但却并不是在同一个标准下产生的。因为存在多种碳信用机制,虽然它们都采用了相同的开发机制,但不同机制下产生的碳信用认可度也不一,其质量高低均会直接体现在其价格上。而碳信用的基本要求包括具有额外性、减排活动的真实性、MRV(可测量、可报告和可核查)、避免重复计算等。如果一个项目不满足以上要求,基本上是无法实现签发的,这些特征可以通过可靠且独立的第三方验证与核查机构进行保证。而高质量的碳信用在此基础上还需要包含减排效果的持久性、减排量的可追踪性、透明性等,更重要的一点是对不同的自愿减排机制建设本身提出了更高的要求。目前对碳信用抨击力度最大的一点主要还是关于减排量产生的真实性。综合看来,决定碳信用的根本是方法学本身、核查过程以及项目减排效果的持久性几点。首先是方法学本身,一般方法学至少要保证项目具备额外性、避免重复计算。而项目额外性总是争论最多的一点,一些在如今看来已经不具备额外性的项目仍在不断产生碳信用,这无疑是垃圾碳信用。而一些符合方法学条件的项目,存在减排高估的可能性,主要集中在避免类项目,例如避免毁林项目,要设定一个基线,要将它和项目发生的情形进行比较,和假设场景进行比较,是不是有些虚无缥缈,但没有更好的方法,这就导致基线和项目情形都出现夸大的可能性。比如实际可能的基线的毁林更夸张,因为木材需求更盛,相比碳信用价值更有吸引力,或者根本就不需要保护森林,因为没人砍伐。相比于各种魔幻的设想,大家更愿意相信实际产生的减排,例如基于技术的减排,但这种方式会随着技术成熟而不具备额外性,所以,基于自然的碳吸收则成为掌上明珠,最大受益方可能就是造林了。当然,这主要是指纯造林,造林也需要对基线进行设定,往往是需要在不可能自然生长成为森林的地块上进行,CCER的3年内无林地则是基础的保障。除方法学本身外,项目验证过程是保证项目真实性的可靠手段,而项目持久性又是另外一个问题,如果在项目计入期结束后就不再产生减排效果,甚至产生排放,那其减排成效自然也是不被欢迎的。但说了这些,对于买家而言,可能不具备专业的判断去识别所要购买的碳信用,如何保障这一点呢?自愿减排机制各自为战,之间又存在竞争,不同机制按照自己的标准来开展审核和发放碳信用,无法统一标准。所以有人看不下去了,需要有更具影响力的组织机构来对其进行监管,于是自愿碳市场诚信委员会(ICVCM,Integrity Council for The Voluntary Carbon Marke)诞生了,它自愿碳市场的独立治理机构,旨在提升自愿碳市场的规模和效率,以加速实现《巴黎协定》的目标。ICVCM建立了全球统一的碳信用质量标准——核心碳原则(CCPs),其目的是为了提高各类碳信用机制的一致性和诚信度。CCPs该原则为了保证碳信用的高质量,设置了十条标准,涵盖为管理要求、排放影响、可持续发展三个方面,分别对碳信用机制和方法学进行评估。如果一个碳信用标准通过了评审,那该减排机制就会获得CCP- eligible的标签,其机制下通过了评审的方法学则会获得CCP- Approval的标签。所以,买家只需通过看项目所使用的方法学是否获得了CCP标签就能判断一个项目是否属于所谓的”高质量”碳信用。目前,主流的VCS、GS、CAR、ACR都获得了CCP- eligible标签,代表该减排机制符合要求,但其标准下的方法学却不一定完全符合。ICVCM已通过审核并获得CCP-eligible标签的碳减排机制当然,机制只是保证手段,也可以说是最低要求,没有什么保证是绝对的。但在一个相对更严格、更透明、认可度更高的机制下产生的碳信用至少会更真实。毕竟CCP标签也才发布不久,而在没有类似机制存在的时候,一些组织为了避免陷入洗绿风险中,在采购碳信用的时候,为了保证碳信用的可靠性,会选择对项目进行尽职调查。不过从现实的角度来看,基本上很少会有人愿意多此一举。

最后,至于CCER是否属于高质量的碳信用,这需要用同样的标准来进行评判,但因为CCER未申请CCP验证,就无从判断了。但可以确定的一点是,CCER的建设一定是朝着高质量高诚信的方向上发展的,不然也不会因为“个别项目不够规范”而暂停市场。从实践上来说,CCER方法学本身很严格,各方都有感受,但CCER的新能源发电项目不仅还可以继续申请碳信用并且“免除额外性”论证,这一点和从CCP原则有所出入,这或许就是更符合国情的体现。